学字就是做人,字如其人,什么样的人,就写什么样的字,学会做人,字也容易写好。学问不问大小,要学点东西,不要作假,要在实践中体会,到了一定阶段就会有体会,受益。

做人着重立品,无人品不可能有艺品。做学人,其目的在于运用和利人。学人的心要沉浸于知识的深渊,保持恒温,有创见,不动摇,不趋时髦,不求艺外之物。

别人理解,淡然;不解,欣欣然。谈艺术不是就事论事,而是探索人生。

——林散之《字如人生》

很久就有写写柴士明的冲动,但提起笔来又觉得无从下手。他是一个立体而多面的人,总是把自己置于阳光之下,没有丝毫隐讳,从而使他的层次更加分明。国字型的脸庞,一头浓密的黑发,总是理成干练的的寸头,丝毫看不出岁月的痕迹,浓眉下一双炯炯有神的眼睛透着刚毅,不高不矮的身躯,虽不伟岸却挺拔。他着装整洁,做事干练,待人诚恳,部队里冶炼出来的性格和好习惯一直保持着。

因为书法,我们结缘,由相识、相知,成为无话不谈的好朋友。

直到他告诉我要出一部书法作品集,嘱咐我写篇序文,我连忙推辞,说作序不敢当,但写一写对柴兄的印象却是规划之内的。

(一)

记得是2017年夏,华东书院承办全国书法、美术、篆刻作品展,我所在的利津县书协组织骨干会员到位于东营西城太行山路的华东书院看展。展厅设在书院大楼的四层,由于是闭馆休息日,通往书院的楼道关闭,带队的县书协马剑畅主席给华东书院院长李洪亮打电话,说明来意,李院长很是热情,回复说马上安排人去开门迎接我们。

不一会,风风火火来了一个人,拿着一串钥匙打开门,引导我们上楼参观,他自己则径直走到展厅一侧的桌案旁,调墨铺纸,提笔写起字来。我近前一看,他临写的是张迁碑,虽然运笔有些生涩,但笔力遒劲,尽显碑意。我忍不住端详起来,但见他五六十岁的样子,中等个头,身材匀称,腰板挺直,抿着嘴、心无旁骛地书写着,我禁不住叫了一声好。他抬头看我,不好意思地说:“老师笑话我,我刚学,还没摸到书法的门道呢”,说罢脸颊上还露出羞涩的红晕。我问:“刚学就写这么好?自己练还是跟老师学啊。”他回答:“自己练不成,一个是李院长指导我,再者我跟宋老师在学呢。”

后来知道,当时他刚退休不久,从繁忙的工作中闲暇下来,整天空落落的,人也没有了精神。华东书院李院长跟他是同乡,正在举办全国书画展,就让他过来帮忙。他当过兵,开过车,在建筑安装企业当过施工队长,还做过一家企业的厂长,性格豪爽,做事雷厉风行,样样都能拾得起放得下。但对书画艺术一直没有接触,通过在书院一段时间的熏陶,他渐渐对书法产生了兴趣,在李院长的举荐下,拜在著名书法家宋春青先生门下,时间不长便有了成效。

初次见面,对他有了深刻的印象,因为主要任务是看展,所以简单交流几句,我们便分开了,也没有互报姓名或留下联系方式,但缘分就从那一刻开始了。

正如柴士明所言,书法自己学是不行的。我从小喜欢书法,上小学四五年级时上过一段时间大仿描红课,就是老师写几个字让我们跟着学,老师用红笔给批改,写得好的字就画上红圈。平时学习老师写在黑板上的板书,每次交“大仿”作业,我的字老师画圈最多,这更增加了我热爱书法的信心。但说实话,一直没有临过古帖,只能算是用毛笔写字而已。后来参加工作,整天忙于繁琐的事务,也就没有了学习书法的兴致。临近退休,工作担子减轻了,便买来几本字帖自学,但一直不能得书法之堂奥。听了柴士明那无意间说出的学书法没有老师是不行的话,我在反复思考,学书法是为了修身养性,自己欢愉就行,岁数大了,再去拜老师不怕人家笑话吗?可又想,既然学,就要学出个样子,人家老柴比我大好几岁,都去学,甚至有古稀之年的还在拜师学艺,我有啥磨不开面儿的呢?于是便反复考察跟哪个老师学好,机缘巧合我也属意于宋春青老师。

2018年秋,一个收获的季节,我正式跟随宋老师学习书法,当时班上有二十几个人。开课那天,教室墙上挂满了学员的作业,老师诸件点评。首先点评的是一件六尺整张的隶书,临的张迁碑,虽是临作,但也按展览形式打造,无论是字法、笔法、墨法和章法,都有了一定的水平,在一众作业中很是抢眼,我当时并未看出是谁的作品,只是想,何时我能达到人家这个水平也就知足了。当然老师总体评价以后,重点指出了作品中的缺点和需要改进的地方,作者站出来跟老师进一步请教,我才看出正是我在华东书院遇到的那人,这才知道他叫柴士明,已经跟宋老师学习一年多,是这届学习班的班长。他也认出了我,互相寒暄,以后便成为同学,无论是年龄还是拜师先后,他都是我的长兄和师兄,班上人大都称他“柴班长”或“老柴哥”。每次开班,老柴总是第一个到,课堂上也是认真听讲,遇到不明白的地方,主动提问,我从中也学到许多。他热心公益,跑前跑后为学员服务,人们都很尊重他。

可以说,我跟柴士明兄,初识在华东书院,结缘在书法。

(二)

一段时间交往后,我们成为无话不谈的知己,也了解了一些柴士明的过往。

他是本乡本土的东营人,1957年3月出生在东营区辛店镇哨头村。地处渤海之滨这个不显眼的村庄可有一些来头,传说早在一千四百多年前,秦王李世民东征时曾在这片土地屯兵扎营,设东营、西营,而逢山开路遇水搭桥的先锋部队所驻扎的地方,被称哨头。明洪武年间,李氏先祖由直隶枣强县迁此落户立村,延用此名。柴士明回忆说,小时候村里很穷,当年围着村子,满眼都是白花花的盐碱地,家家户户住着低矮的土坯房,常年野菜裹腹,艰难度日。但村名“哨头”,有了秦王东征的传说,沾了些王气,也颇为自豪。他自幼好学,虽然家境贫寒,父母还是节衣缩食供应他,后来更是不惜让两个姐姐辍学,集中财力供他读书。虽然正赶上动乱年月,盛行“读书无用论”,他却非常珍惜来之不易的学习机会。

1975年高中毕业,他报名参军,成为一名坦克兵。经过部队大熔炉的淬炼,他从普通一兵做起,当过军车驾驶员、新兵教练和班长,一步一步走来,成长为一名合格的人民子弟兵,并光荣地加入了中国共产党。1980年底退役,因有一套过硬的汽车驾驶和修理技术,被垦利石油公司录用。1986年调至东营区建安公司,担任管道安装施工队长。后来又调到区城市建设综合开发公司从事房地产施工管理。由于他头脑灵活,任事负责,善于管理,又有一股子闯劲,城建公司筹建门窗厂时,被委以厂长重任。他不负众望,一切从零开始,克服缺资金、缺技术、缺人才的难题,抢抓城市建设和房地产市场高速发展的机遇,边建设边生产,当年建厂、当年盈利,此后快速崛起,成为城建公司的有生力量。

从一名光荣的人民子弟兵,到回乡安置,四十多年来,他先后干过八个工种,换过五个单位,而且大多是开创性的岗位。事非经过不知难,但他坚信“路虽远,行则将至;事虽难,做则必成。”他说作为一个顶天立地的男子汉,就应该有责任,有担当,“谦虚好学、目标坚毅、不达目的,誓不罢休”成为他的座右铭。

这种执着的精神和不达目的誓不罢休的劲头,成就了他的事业,也成就了他的书法。

(三)

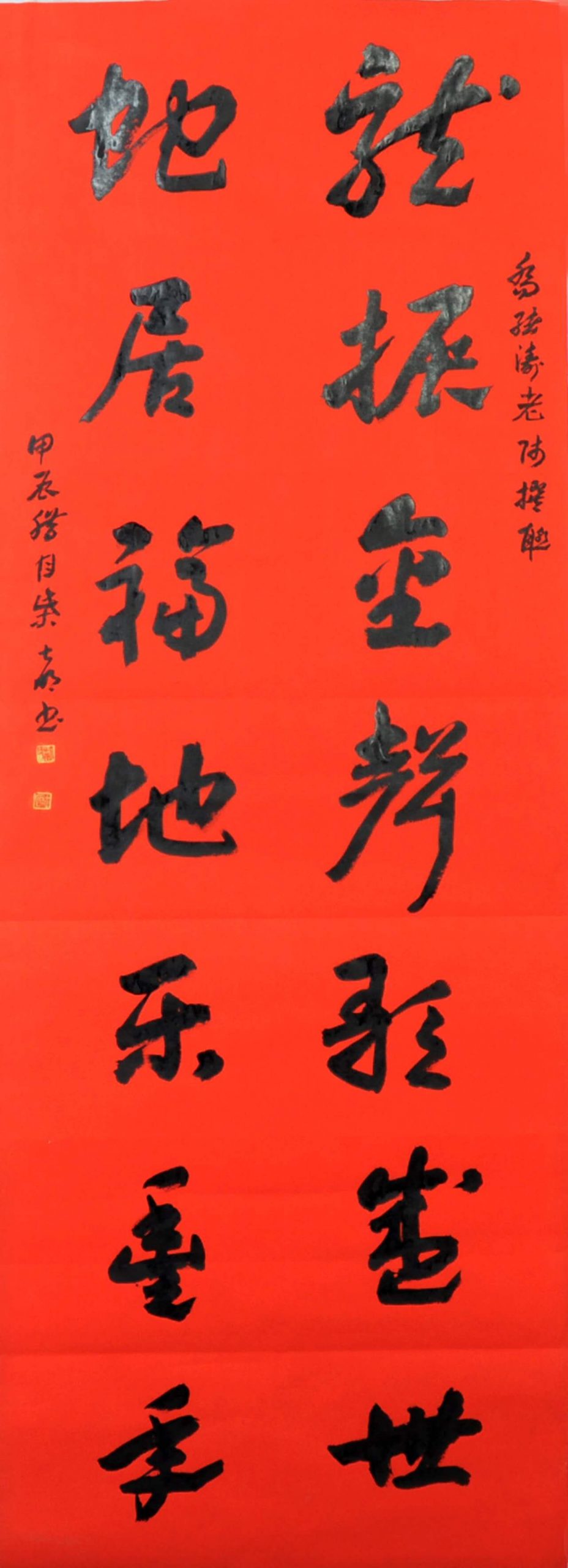

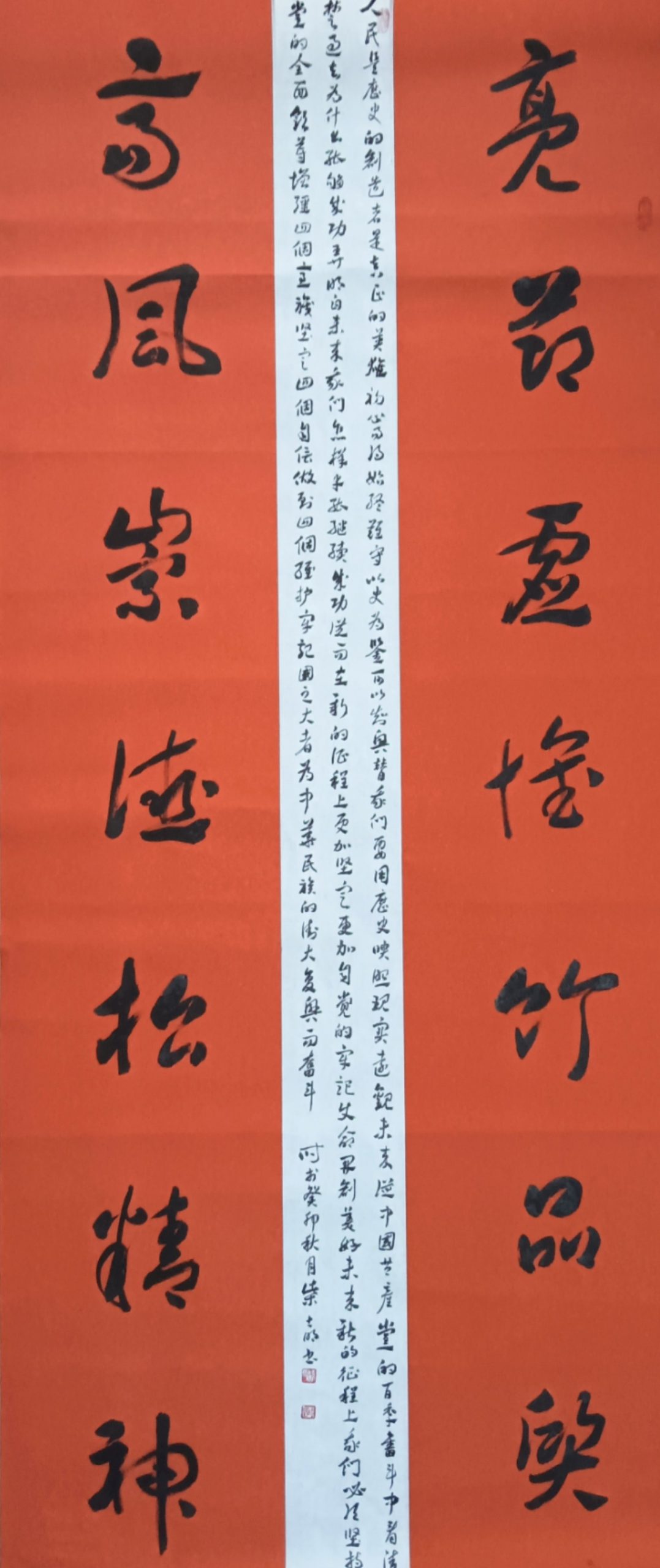

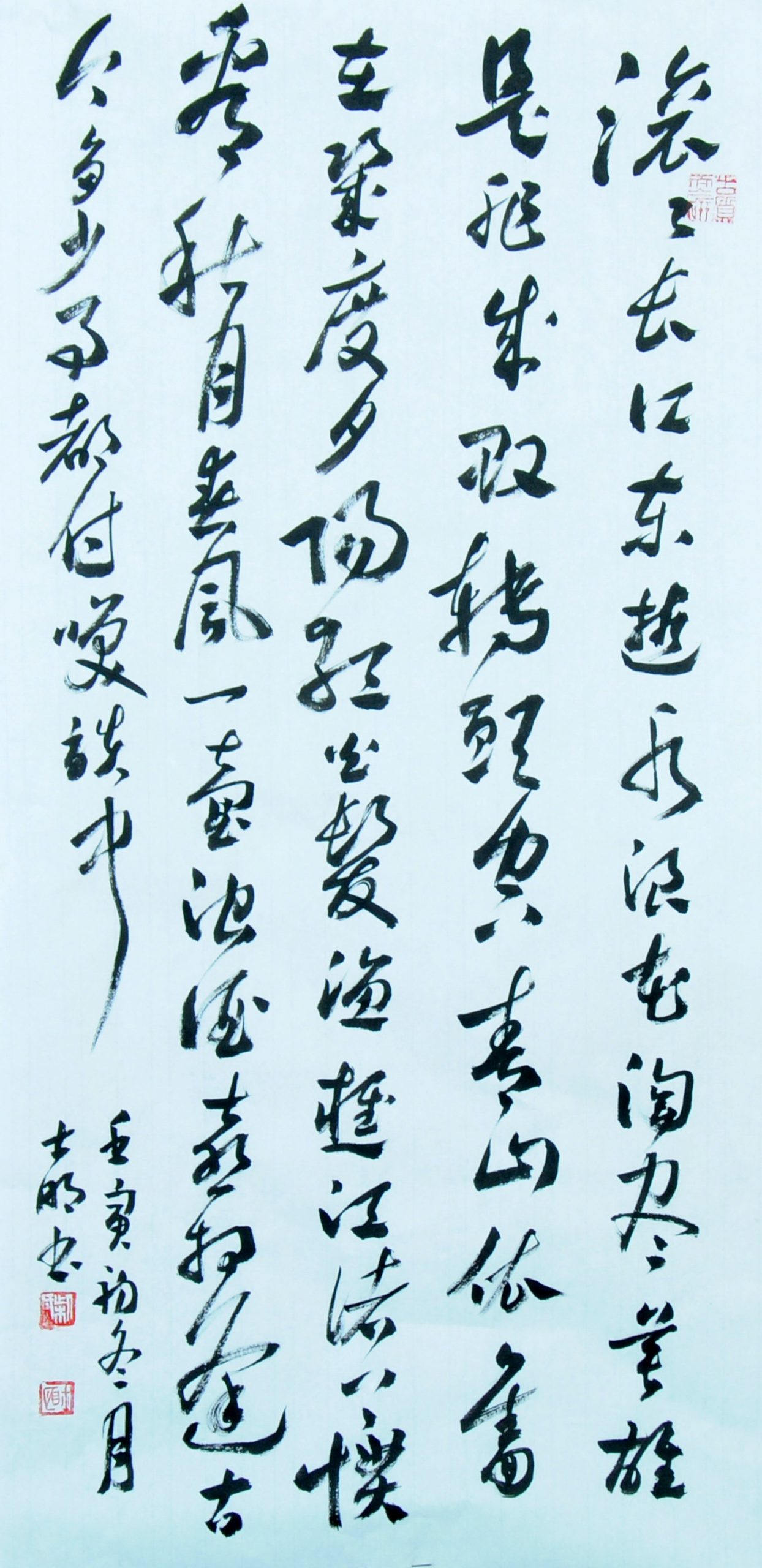

柴士明初学汉隶,以张迁为主,同时研习金文大篆,以增强线质。

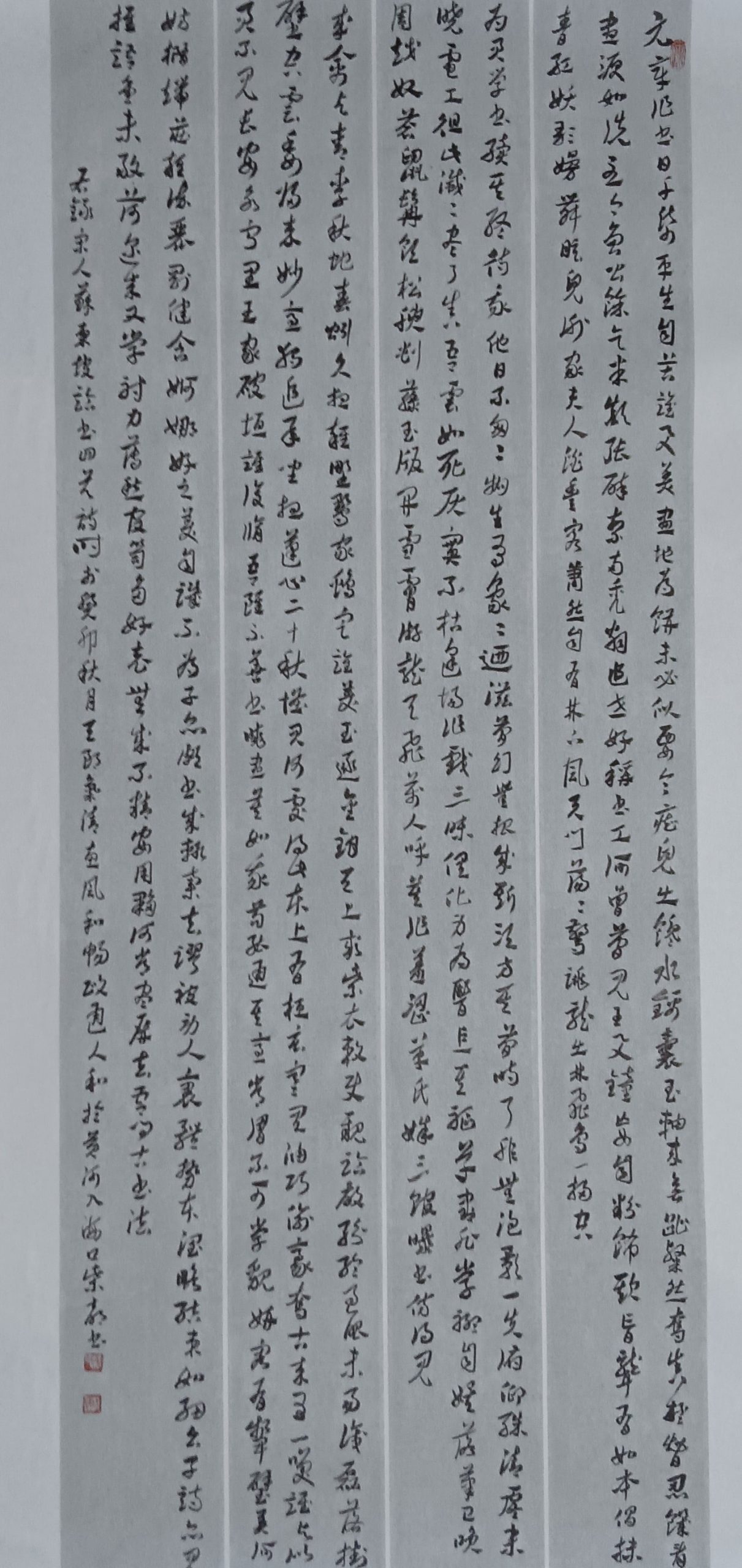

我们共同的导师宋春青先生,精通书法、篆刻、绘画、诗词歌赋,出版过小说散文著作,是当今文化艺术界不可多得到文化大家。他以书法篆刻名世,尤其章草独树一帜。跟宋老师学了一年多,打下了一定的基础,我们都想跟老师学章草。宋老师欣然同意,让我们从晋人月仪帖、史游急就章入手,一段时间后,再学陆机平复帖。我们渐渐对章草有了兴趣,为使各位同学差异化发展,宋老师嘱我学习汉简,从西汉简帛上领悟汉字字体的演变以及草书形成的过程,居延汉简笔画长短错落,简洁流畅,结体天真烂漫,具有鲜活的生命力,让我吸收其笔意以增加章草的韵味。柴士明兄则被要求学习明初铁笛道人杨维祯的行书《张氏通波阡表》。这件书法“书风险绝,行草中融有章草笔意,圆熟流畅,苍劲遒健”,初学力有不逮,临习多日不得要义,经老师多次示范讲解,渐入佳境。其后,柴士明深受铁崖书风影响,终于形成自己的样貌,章草作品屡屡参加省市各级展览并获奖,名家评论其书“风规自远,成萧散清峻之姿”。其间,他又到山东省书法家协会书法高研班进行系统学习深造,被评为优秀学员。由此,柴士明由一名书法艺术的门外汉,渐渐成长为一名在东营地区有一定影响力的书家,成为山东省书法家协会会员,山东省农民书画研究会会员,东营市书法家协会会员,东营书法院研究员,东营市楹联协会理事,东营市老年大学金秋书画院副院长,华东书院老年书画社西城分社社长。

作为一名做了大半辈子实业,从没有摸过毛笔,退休之后才开始走进书法殿堂,能取得这些成绩委实来之不易,其背后的艰辛非常人所能想象。为了练习书法,他把自己家的车库腾出来,改造成工作室,购置写台案、书架、茶桌等一应物品,自己练字、书友造访喝茶聊天有了场所。他对书法到了痴迷的地步,写起字来就忘记了吃饭休息,有时夫人好几次催促,他也顾不上,只好将饭菜端下楼。为此他还放了一张单人床,日常在这里午休,写字到夜深,就在这里凑付一夜,为的是不惊动家人休息。柴士明曾感概道:“我做为一个书法小白,起初的一年多最难熬,看人家进步很快,我却连线条、结字、使转、起收这些基本功都掌握不好,手不听使唤,笔更不听使唤,老师前面教,后面就忘。我恨自己怎么这么笨,天生就不是学书法的料,有几次干脆折断毛笔,倒掉墨计,把宣纸撕碎,想从此放弃。但静下心来,看老师对我每次作业的评语,再对比之前和现在自己写的字,感觉还是进步了,只是没达到自己的预期。”他终于想明白,自己劝自己,不能太急功近利,急于求成,要耐得住寂寞。自己年龄大了,记忆力减退,对老师的讲解领会的是慢了些,但是只要坚持不懈,一定会有自己想要的结果。

(四)

转眼我跟柴士明老兄一起学习书法七八年时间了,他告诉我自己有一个小目标,七十岁之前,要办一次个人书法展,结集出版一部书法作品集。他说我现在感觉差距很大,行草写的好点,隶篆还差着功夫,今年再跟宋老师主攻隶书,使得作品集和展览上作品字体和样式更丰富一些。我听了深受鼓舞,理所当然支持他,鼓励他,并表态发挥自己图书编辑的经验和特长,为他作品集的编辑和出版志愿服务。

我没有多少书法理论知识,但看柴士明的字,也有许多感悟。他的字恰似他的人生,虽没有大的波澜,但也不是中规中矩,而是在遵守传统的基础上,增加了自己的想法,形成了不一样的面貌。他的字很有性格,辨识度高,我戏称“柴体”。

一个书法家,抑或其他艺术门类拜师学艺,临摹古人经典,模仿当代时风都是尽快寻到学习路径,取得学习成绩的不二法门,但是,师而泥古不化,千字一面,则为僵化。有很多人离开字帖便不会写字更不能创作,做了字帖奴。观柴士明则不同,他善于揣摩不同经典的特点,进行归纳为我所用,再融合进自己的理解,形成自己的独特风格,能入帖,能出帖,更能兼容并蓄,这是很多人不能达到的境界和高度。

看柴士明的字,一如他的为人,老实厚道不张扬。

他乐于助人,少年学生时期如此,青年当兵时期如此,复员到单位也如此,如今退休,上老年大学,参加书法学习班还是如此,他从不去考虑自己的身份,总是抢着做些公益的事情。而他自己有事却从不打扰别人,怕给别人添麻烦。

柴士明半路出家,退休后把学习书法当做自己的兴趣爱好和精神追求,从五体不分的书法白丁,到活跃在油城书坛,且颇有建树的书法达人,探究他学习书法的轨迹,不难发现,他的成功不是偶然的。概括起来,一是他执着的热爱,遇到书法就像年轻人遇到心爱的姑娘,真心追求心无旁骛。热爱是最好的老师,虽然相见恨晚,但遇到了就不再放弃。二是他刻苦的学习态度,每天临帖学习都在四五个小时以上,持之以恒,字法笔法章法形成了肌肉记忆,达到信手拈来为我所用的境界。三是善于学习,吸收百家之长,没有门户之见。他常说,我在书法道路上就像一个乞讨的孩子,吃百家饭,穿百家衣长大,是老师循循善诱,精心教诲培养了我,是众多的经典书法滋养了我。四是急公好义,献身公益,既奉献社会,也给自己搭建了广阔的舞台。近年来到市老年大学,除继续学习书法外,还报了楹联和国学文化班,尝试楹联和诗词创作;被选为市老年大学金秋书院副院长,参与组织老干部书画交流组织工作;始终保持军人本色,积极参加市“八一”书画院活动,被选为副秘书长;始终不忘初心,不忘自己出身农门,加入省市农民书画研究会,并成为骨干会员。在东营书坛,他成了一名活跃的志愿者,虽然年近古稀,他却像年轻人一样充满着朝气,各类笔会、文化下乡、春节到社区、到学校、到企业、到军营送福写春联,都少不了他的身影,甚或市里各类大展布展撤展他也一马当先,毫不惜力。

付出终有回报,柴士明书法人生的高光时刻终于到来,就在2022年,他凭自己的创作实力,被吸收为山东省书法家协会会员;2024年9月,东营市美术馆特邀市内20位知名书画艺术家举办“群英荟萃、礼赞中国”大型书画展,在东营书法界崭露头角的柴士明,得以在这次邀请展上与东营书画名家比肩联袂,他参展的作品既有盈丈巨幅,也有数尺小品,大字、小字,真草隶篆兼备,充分显示了他不俗的书法功底和创作实力。

(五)

回顾柴士明的书法道路,缘起华东书院李洪亮先生的启发,拜在名师宋春青门下,打下坚实的基础,到省书协进修,开阔了眼界和视野,加入金秋书院,则有了志同道合的书友和平台。

知足知不足,一步步走到今天。从2017年退休算起,接触书法不过七八年时间,说长不长,说短不短。但对柴士明来说时间还是短暂的,一种紧迫感时刻在督促着他,因为在他前面深奥书法的未知世界还有很多,也越来越神秘地吸引着他,增强了他不断探索,溯根求源的兴趣和动力。

他在不断挑战自我,一个台阶一个台阶艰难而又快乐的攀登上来。抬头望,一座座高峰依然遥远,但回头看,道路弯弯曲曲盘旋而上,他已经把起点远远抛在了身后。

(大众新闻·鲁中晨报夕阳红记者 郭忠瑞 )

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏